第一話 幻月

第二話 さらなる<偶然性>と見えていなかった<必然性>

第三話 ちょっぴり早い、クリスマスイブ ―深紅のバラ―

第四話 雪化粧

第五話 お帰りやす

第六話 生演奏

第七話 You Can Do Magic

第八話 Last Train

第九話 美しく流れるメロディライン

第十話 結婚するって本当ですか?

第十一話 Antonym『アントニム』

第十二話 魑魅魍魎

第十三話 俯瞰

第十四話 陶酔

第十五話 ダブル・・・

第十六話 Survive(生き抜く)

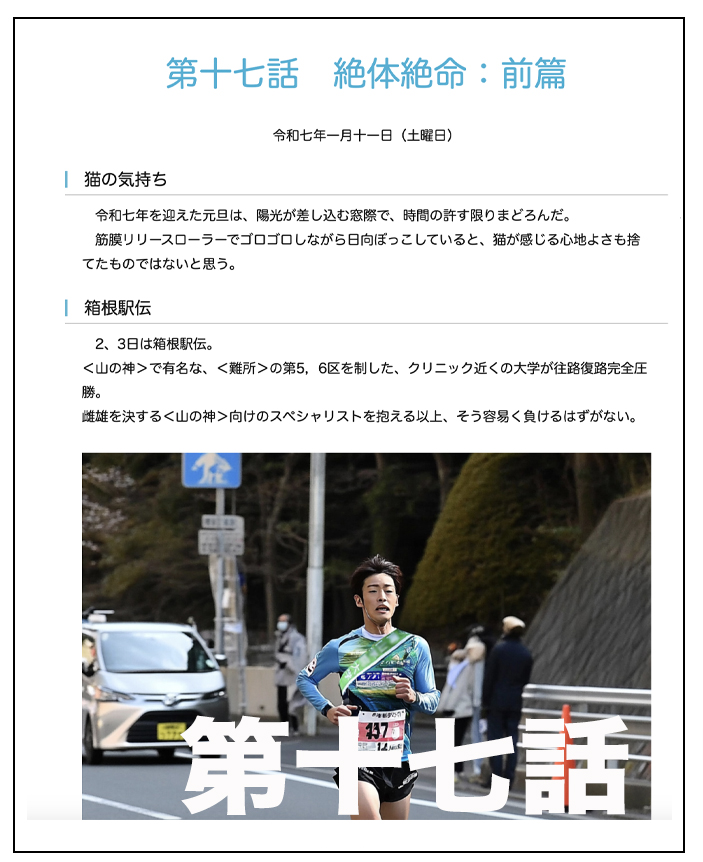

第十七話 絶体絶命

第十八話 Out Of Control & Take My Breath Awa

第十九話 I Cannot Die

第二十話 乱高下

href="index_new21.html">第二十一話 STORIES

第二十二話 Brain Jack

第二十三話 人間らしさ…Into the Conflict

第二十四話 影

第二十五話 Lock On

第二十六話 黒子という名の主役

第二十七話 Stay Cool SpecialのBackyard

第二十八話 再び蘇る

第五話 お帰りやす

エメラルドグリーン

辺り一面が、エメラルドグリーンの海で彩られているところはないようで、意外に多い。

知らないだけ…。

でも少し違う気がする…知られたくない気持ちも混在している。

人である以上、そういうこともある。

出会い

数学のように計算通りでは楽しくない…。

計算できないほうが、意外性があり、想定できない出会いに感動できる。

偶然の出会いを心置きなく楽しむ。

南方の海岸

国内の南の方の、或る海岸。

令和五年大晦日。

あと半日で令和五年も終わる。

あっという間の一年。

お帰りなさい

車から降り、

「久しぶり…戻ってきました…」と私が言えば、

ある男性が、言葉を発しないが、笑いながら、いい笑顔で迎えてくれる。

彼といつも一緒にいる女性も、

「お帰りなさい」とあるひとりの女性が素敵な笑顔で、彼の笑顔と、ほぼ同じタイミングで返してくれる。

彼らの言葉と表情がシンクロしている…。

バーバルな言葉もいいが、ノンバーバルでも気持ちは十分に伝わってくる。

戻ってきた甲斐があったというもの。

彼らが何を言いたいかわかる。

関西

最近は久しく行っていないが、

京阪神の定宿であれば、着物姿がとても似合うレセプションが、最高の笑顔で「おかえりやす」と自然な大阪弁で挨拶をしてくれる。

標準語で言えば、<お帰りなさい>である。

京都

京都にも似た言葉があると聞く。

<おはようおかえりなさい>である。

早く帰ってきてねという意味らしい。

同じ京阪神でも、大阪の<おかえりやす>ではない。

最上階の眺め

最上階からの眺めは格別…。

しばし、そこで時間を止めてくつろぐ。

一年に一回あるかないかの、束の間の休息。

私の場合、観光でうろつくようなことはしないで、滞在するホテルから一歩も外に出ない。

頭の中の雑音を消し、癒しの時間を作れるかどうか…。

目的

観光を主たる目的とする人や、言葉のキャッチボールで会話を楽しむ人には、私のような存在は全然面白くない。

何も言わないし、どこにもいかない…一緒にいてもいなくても同じ…空気のような存在。

目的がそもそも違うのだから当然。

浜辺

今は浜辺であり、大阪や京都などの京阪神ではないが、まったく同じ感覚。

精神的にゆるめることができる場所であるかどうか?

そこが、もし緊張を強いられるような場所であれば、まったく意味がない。

連絡

浜辺では、風が吹けば、連絡を取り合わなくても、湧き出すかのように人が集まってくる。

約束などの面倒臭い作業を省ける。

言葉は要らない。

まさしくノンバーバルの世界。

終わり

一般的に、女性は、何らかの連絡が途絶えると終わったと考える。

ライン等で、返事が来ないと無視されたと解釈?

その通り、終わりのこともあるが、心のなかの不安が投影される。

が、そうでないときもある。

分かりあえない

とてもマメな男性であればいいが、そうでない場合、分かりあえないこともある。

不安を溢れんばかり抱えているのが女性であり、そういう女性の気持ちを読めないのが普通の男性。

不安や緊張がとても強い女性ほど、自分に不安を抱かせない、コントロールしやすい男性の臭いを嗅ぎ分けるのが上手い。

優しくて面倒見のいい、男のお子さんを持つ人は、持っていかれる。

眼に見えない糸で、一本釣り。

眼に見えないリード

その類の男女が揃ってクリニックにやってくる。

眼に見えないリードを男性の首につけ、引っ張ってやってくる。

ときにはその反対もあるから面白い。

おもてなしの裏

言葉があれば、確かにコミュニケーションが取りやすい。

裏のある微妙な<おもてなし>重視の言葉は、混乱を招くが、その一方で日本人特有の<おもてなし>は貴重。

日本人のおもてなしに隠された<嘘の世界>を理解できない欧米人は、そのおもてなしに単純に感動する。

網膜に焼き付ける

来年の大晦日に、ここに戻って来れるかどうかは不明。

海辺から見える橋、数キロ先の半島の景色などを忘れないように…。

海上から浜辺に戻り、

ウエットスーツを脱ぎ、帰り支度ができた。

来年も、いや一年以内に戻ってくるからと約束したいが、できない。

一年後になれば、身体に滲み込ませた感覚の一部が損なわれ、消えてなくなることがある。

頭の中に焼き付いた景色だけは忘れないようにしたい。

カウントダウン

昨年の大晦日に引き続き、最上階のバーに行く。

今年は、ピアノの生演奏と女性のシンガーの二人が、そこでカウントダウンするらしい。

令和六年を迎える数分前から、彼らは演奏しながら、歌いながら、横目でちらちらと時計を眺めている。

明日、令和六年の元旦から、未曾有の悲惨な事件が連続して起きることは誰も知り得ない…令和五年の大晦日。